|  | ||

|

|

|||

|

|

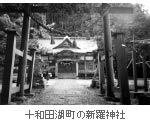

青森県の新羅神社(3) 三、上北郡十和田湖町の新羅神社

鎮座地は十和田湖町大字奥入瀬字北向十(下川目)。十和田湖町はJR八戸駅または三沢駅から車を使う。

交通の便はあまり良くない。八戸市郊外を走る国道四号を青森方面へ向い、

十和田市で左折し国道102号に入る。この道路は十和田湖町に入るあたりから奥入瀬川に沿っている。

国道102号を三十分位走ると十和田湖町に入る。更に二十分位走ると奥瀬の町に着く。

私が訪ねた時は、新羅神社の宮司村井光夫氏の家に氏子代表の方々が集まってお酒を飲んでいる時であ

った。宮司の家は歴史のある旧家で、大きな畑や田んぼを所有している。

以前は五町の田畑を所有していたという。宮司はまだ若く、三十才位の温厚そうな好青年であった。

父親のあとを継いで宮司をしているとのこと。

宮司の説明によれば、当神社の祭神は「新羅三郎義光」で、

神社は古くは山の上に鎮座していた(山は岩石が多い)が、今は麓に祭っているとのことであった。

そして、神社は新羅三郎義光の屋形跡に建立しているという。

確かに神社から見ると奥瀬の街が一望できる。手前に畑地、その向こうは一面の田んぼ。

その先に街並みが見え、街の背後には山々が控えている。

神殿には新羅三郎義光が剣を持って街を見下ろしている絵があったとのこと。

火災により史料が焼失してしまい、今は神社を説明するものは残っていない。

宮司の村井氏は史料の入った箱を出してきて私と一緒になって全部調べてくださった。

中には和紙に書かれた源氏の系図が沢山あったのと、納経の写しなどが入っていた。

それらの紙は年代がたって煤けていた。新羅神社の創建年代は不詳。

宮司の説明によれば、古くは寺もあり神仏混淆の聖地であったという。

この地方も南部光行が拝領したといわれる糠部に入る(同町教育委員会)ことから、

同神社が南部光行本人か或いはその子孫に関係があることは間違いない。

その後十和田湖町の教育委員会から詳しい史料をいただいた。

それによれば「十和田湖町には、かつて『奥瀬館』『沢田館』『芦名沢館』『三日市館』などの館が存在した。

奥瀬館は上川目部落(現在の奥瀬で下川目に隣接)の南側標高八十メートルの丘陵に所在し、

郭内に井戸跡と称される凹地がある。築城年代不明。

慶長三年(1598)の館持支配帳には『奥瀬館千石奥瀬内蔵之介』とある。

又、新羅神社は祭神新羅三郎義光、建久二年(1191)の創建と伝えられる。

奥瀬館の館神として祀られたものといわれている」と記載されている。

村井宮司の話では「青森県にある新羅神社は十和田湖町の神社が最も古く、

八戸市や南部町の神社は当地のものを勧請したものである」という。

南部三郎光行が拝領の糠部についての確実な史料がないため、

十和田湖町の奥瀬にどのように居住したのかは定かでない。

当地方は十和田湖から流出するただ一つの川、奥入瀬川が山地から平地に入れ出る場所にあたり、

川は太平洋に注いでいる。当神社の麓より五百メートル位の場所に十和田神社が祭られている。

十和田湖畔に祭られている十和田神社は、この神社を勧請したそうである。

説明のあと、村田宮司は神社を案内し、拝殿の内部をみせてくださった。

拝殿の奥には幕が垂れており、幕には紋が入っていたが「三階菱」のようであった。

三階菱については南部三郎光行の兄、遠光の次男が小笠原氏となっているので、

何らかの関係があったのかも知れない。境内には「五湾馬頭神社」が鎮座している。

神社は山の中である。このあたりは奥羽山脈が走っており山の奥は山また山である。

神社のある山の麓には花の栽培などのビニールハウスや畑があり、色とりどりの花が咲いていた。

神社の鳥居が山の麓から続く参道の入口にある。木造の黒味がかった赤色の両部鳥居である。

新羅神社の扁額が掲げてある。参道の両側は雑草が繁り、うっそうとした森の中である。

木が繁り枝が重なっていて薄暗い感じである。参道の横には舗装された車道も通っている。

参道を百メートル位登ると石段が三十段程ある。

石段の両側には三十メートル位もありそうな杉の大木が何本もある。

石段を登り切ると再び赤色の木造両部鳥居と一対の石灯篭がある。

鳥居のある場所からは台地状の平地になる。六百〜七百坪位の広い場所の奥に神社の建物がある。

拝殿は木造であるが、庇の向拝柱の上には古くはあるが見事な龍や鳳凰、鶴の彫刻が飾られている。

八幡造りのような社殿であり拝殿の後方に本殿の社が建っている。

本殿は拝殿より小高い場所にある。

四、「櫛引八幡宮」に合祀の「新羅神社」

JR東北本線八戸駅から車で国道104号を南に走ること約二十分で八幡の街に着く。

櫛引八幡宮は道路の左手にある。神社の鎮座地は八戸市八幡字八幡丁三番地。

当神社は盛岡南部藩の総鎮守、「南部一宮」「奥州二宮」といわれる。

大きな森の中にある荘厳で華麗な神殿である。

一の鳥居から続く正参道は杉木立に囲まれて巾二十メートル位の道で百メートル位の長さである。

二の鳥居をくぐり朱塗の橋を渡ると正門があり、その奥にいくつかの神殿が並んでいる。

合祀殿(大国主神社)は八幡宮本殿の右手にある。その掲げられた扁額に十四社が記入されている。

即ち、「斯和神社」(諏訪)「大国主神社」…「大己貴神社」「新羅神社」…「猿田彦神社」な

ど。櫛引八幡宮の創建者は、同社縁起によれば「南部家初代光行」とされている。

「父加賀美次郎遠光が甲斐国南部郷に仁安元年(1166)に祭っていた八幡大明神を

臣津島平次郎と天台の沙門宥鑁(ゆうばん)に命じ、糠部郡に勧請したものといわれている。

当初六戸の滝ノ沢に仮宮を営ませ、さらに霊地を求めたところ

四戸の櫛引村に800年頃坂上田村麻呂が祭った八幡宮の小社があることが判り、

同神同体により、その地を社地と定め貞応元年(1222)社殿を造営し遷宮を行った。

これにより『櫛引八幡宮』また『四戸八幡宮』とも称した」と記載されている。

しかし、一説には当初の勧請地は現三戸郡「南部町」の八幡宮であるともいわれている。

「南部町誌」は「本三戸神主由緒書上覚」を紹介し、「宥鑁は常州の産であり、

南部光行が甲州を出発した翌年『八幡太神』が甲州より御遷幸の際に供奉しこの地に移った…」としている。

合祀殿に掲げてある「新羅神社」の由来を櫛引八幡宮の営田宮司にお尋ねしたところ、

次の様なご説明をいただいた。即ち「新羅神社の本家については不明であるが、

当時は境内の東方にあり、三尺に二尺五寸の社に祭られておりました。

『新撰陸奥国誌』によりますと、『以上十四座の末社共に元文四年(1739)己未の勧請なりと云う。

従来国知の修繕なりしかと左はかりの宮殿祠職の造営及び難をはかり後来は相殿に遷すへきやと明治六年五月

氏子ともと示談せしのみにて社檀は今に取りこわされは其まゝ爰に住す又仁安元年当社相殿に祀れる仏躯並に八幡大菩

薩と彫りたる銅鏡五面は同五年五月県庁に送て今はなし』と記載されている」とのことであった。

なお、盛岡に築城を行ったのは二十六代南部信直であり、

南部氏の居城三戸城を本格的に築いたのも信直であるとされる。

信直は嫡家の南部氏であるところから当新羅神社も三戸郡南部町の「新羅神社」と同根であり、

元々は山梨県南部町のそれであると考えられる。

従って神社の創建年代としては1166年から1222年頃と考えられる。

八幡宮と共に山梨県から遷座したことも考えられる。

出羽弘明(東京リース株式会社・常務取締役)

<< 青森県の新羅神社(2) | 東北地方における新羅神社(1) >>

・「新羅神社考」に戻る ・「連載」に戻る |