その(10)与謝蕪村と三井寺

その(10)与謝蕪村と三井寺

与謝蕪村。「俳諧では芭蕉と比せられ、絵画では池大雅と併称されているが、俳諧において芭蕉に及ばず、絵画でも大雅に及ばない」これが一般的な蕪村の評価であろう。しかし、蕪村にとって芭蕉と併称されるとは夢にも思わず、まして大雅と並び称されるとも思っていなかったに違いない。 与謝蕪村。「俳諧では芭蕉と比せられ、絵画では池大雅と併称されているが、俳諧において芭蕉に及ばず、絵画でも大雅に及ばない」これが一般的な蕪村の評価であろう。しかし、蕪村にとって芭蕉と併称されるとは夢にも思わず、まして大雅と並び称されるとも思っていなかったに違いない。

俳諧は趣味で絵画は仕事。酒を愛し歌舞伎や芸妓にうつつを抜かす。楽しむことに貪欲で弟子や後援者に愛された蕪村は、決して名声を求めなかった。「三井寺や日は午にせまる若楓」の句を残した彼の生き様を追ってみよう。

俳諧師蕪村の足跡

蕪村は日本文化の歴史のなかでも、まれにみる多面的な才能を発揮した人物として広く知られる。俳人としては、松尾芭蕉・小林一茶とともに近世俳諧史を語るとき必ず名をあげられ、画人としては、国宝『十便十宜図』を合作した池大雅や、同時代の円山応挙と並び称される巨匠である。また、この俳諧と絵画の両道を橋渡しする重要文化財『奥の細道図屏風』に代表される、俳画と呼ばれるジャンルを開拓したことも忘れてはならない業績である。

蕪村は享保元(一七一六)年、摂津国東成郡毛馬村(大阪市都島区)に生まれたが、生前自らの出自についてはほとんど語っていない。記録に残るものとして、安永六年、門人の母子柳女・賀瑞に宛てた手紙に「馬堤は毛馬塘也。則故園也」と記している。 蕪村は享保元(一七一六)年、摂津国東成郡毛馬村(大阪市都島区)に生まれたが、生前自らの出自についてはほとんど語っていない。記録に残るものとして、安永六年、門人の母子柳女・賀瑞に宛てた手紙に「馬堤は毛馬塘也。則故園也」と記している。

毛馬村は大川と新淀川の分岐点にあり、その中州の土手で友達と遊んだという手紙も残っているが、両親や家族構成、どんな幼年期を送ったのか、詳しい事は分かっていない。そして蕪村六十八年の生涯で、故郷の毛馬に帰ったという記録もない。

蕪村は十七、八歳の頃に毛馬を出て江戸に下り、早野巴人(はじん)に俳諧を学んだ。寛保二(一七四二)年二十七歳の年に師宋阿(そうあ)(巴人)の死にあい、その後江戸を去る。宋阿門の親友、砂岡雁宕(がんとう)に伴われてその郷里下総の結城に足を留め、やはり同門の中村風篁(ふうこう)を訪ねて下館に逗留もする。

さらに芭蕉の足跡をたどって東北、松島あたりにも旅をする。いわゆる関東、東北地方巡歴の旅の時代である。俳諧師としての修行時代と言える時期であった。

画人蕪村が化ける

宝暦元(一七五一)年、蕪村三十六歳の年の秋、十年近い放浪生活を切り上げて京都に上り、しばらく都に居を構える。京に上った蕪村にとって見るもの全てが興味深く、京巡りをこのうえなく楽しんだ。

しかし同時に画人蕪村にとってこの時期は非常に重要な学習期であったと思われる。京の古社寺にはさまざまな障壁画が所有され、又、中国や日本の古典絵画が豊富に保存されている。京の各寺院ではこうした宝物を公開する機会も多く、本格的な絵画作品に触れ、作品から直に学習する機会を得た時期でもあった。

宝暦四(一七五四)年、蕪村は丹後へ赴き、同七年まで滞在する。母親の出身地が丹後与謝地方であったためとも言われるが、「夏河を越すうれしさよ手に草履」の句とともに、このころの蕪村の俳句・絵画制作活動は彼の芸術全体を考える上でも大変重要な時期に当たり、大作『方士求不死薬図屏風』(施薬寺)を描くようになった。

宝暦七(一七五七)年、四十二歳の九月、蕪村は丹後を去って京に帰る。四十五歳の頃に結婚、そして娘くのの誕生を経て京都に留まるが、請われて何度か四国讃岐・丸亀など訪れている。現在、丸亀市の妙法寺に蕪村画『蘇鉄図』屏風が所蔵されている。

蕪村は創作活動の中心を京に定め、俳諧においては宗匠夜半亭二世を襲名し、多くの弟子を育てる。また、絵画においては、池大雅、応挙、呉春、若冲そして異端の画家、曾我蕭白など交友をあたため、互いに切磋琢磨した。

蕪村は俳諧師であると同時に画家であり、芭蕉のように俳諧のみに生きようとした人ではなかった。蕪村にとって、俳諧と画は等価的な二つの価値であり、それは蕪村にのみ特有の事ではなかった。蕪村の時代は多方面の分野に第一級であった人が続出した時代でもあった。池大雅は屈指の書家であり、画家であった。また上田秋成、平賀源内など多能多才な人物が輩出されている。そこには芭蕉のような一つの道を深く極める厳しい生き方はない。蕪村は「俳諧は趣味、絵は生活の糧」と割り切った生き方をしている。

そんな蕪村を支えたのが、弟子で島原の妓楼を営む桔梗屋呑獅(どんし)や、置屋、角屋のあるじ徳野たちである。俳諧を通じて得た多彩な人脈を通じ、裕福な町人、商人達が蕪村の絵を求めた。夜半亭という俳諧集団も、蕪村の絵の売りさばきにも大きな役割を果たしていた。また地方の素封家も単なる門人ではなく絵の顧客であり、仲介業者でもあった。

師を持たない蕪村の画風は、正統な南画から離れていく。やわらかな味のある香り高い線は、新たな日本画の世界を切り開き、蕪村独特の俳画へと昇華した。

三井寺で蕪村が詠んだ

蕪村は安永八(一七七九)年九月、三井寺を訪れている。俳聖芭蕉の墓がある義仲寺へ参ったあと、名古屋の俳人である暁台とその弟子たちと共に三井寺へ繰り出すことになった。中秋の名月をめで、発句を楽しもうというものであった。

蕪村は安永八(一七七九)年九月、三井寺を訪れている。俳聖芭蕉の墓がある義仲寺へ参ったあと、名古屋の俳人である暁台とその弟子たちと共に三井寺へ繰り出すことになった。中秋の名月をめで、発句を楽しもうというものであった。

月見といえば、旧歴八月十五日の十五夜、中秋の名月であるが、旧暦九月十三日も十三夜の月見が行われていた。この十三夜、十五夜のひと月後なので「後の月」とも呼ばれている。蕪村たちは十三夜の月見をその前日、つまり十二日の夜半、十三夜を待たずに一日早く行っている。

この日はよほど秋晴れの良い天気だったのであろう。蕪村はその夜半過ぎまで月見を楽しみ、

三井寺や 月の詩つくる 踏落し

という句を作っている。作中にある「踏落し」という言葉は、漢詩などで韻を踏むべきところを押韻しないこと。(押韻、漢詩において一定のリズムを作って響きの心地よさや美しさを作り出す言葉)月見の日が決まっている十三日を外し、前日に月見をするのは、踏み落としの漢詩を作るようなものだ、といった句である。

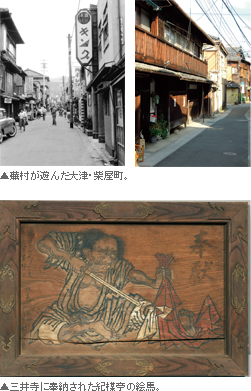

この夜、蕪村たちは、夜中過ぎまで月見を楽しみ、その後は明け方まで柴屋町(長等二丁目)の妓楼に遊んでいる。時に蕪村六十四歳、老いて益々盛んな蕪村翁であった。

その句会に参加したかどうか記録には無いが、大津には蕪村直系の弟子で俳人、南画家の紀楳亭(きのばいてい)がいた。楳亭は京で生まれ育ったが、晩年大津に移住し、大津町の札の辻附近の賑わいを描いた『米浜初午・大津八丁往来図』など、蕪村の画風を忠実に継承したため、近江蕪村と呼ばれた。その楳亭が住んでいた借家は、蕪村たちが月見のあと、一夜を興じた柴屋町のすぐ近く、鍵屋町(長等三丁目)にあった。

その三年後、体調を崩し禁酒していた蕪村は、かつての踏み落としの口直しをするかのようにもう一句残している。

三井寺に 緞子の夜着や 後の月

蕪村は翌年には帰らぬ人となるが、すでに体力の衰えを感じたのか、いちだんと身にしみる秋の夜寒の三井寺で、後の月を眺めている。そこに僧侶が綿入れの温かい夜着を持ってきてくれた、そんな句であった。

蕪村は天明三(一七八四)年三月、暁台主催の芭蕉百回忌の取越追善興行に出席、その後病に臥す。十二月二十五日未明帰らぬ人となる。享年六十八歳であった。臨終には弟子の月渓、蕪村の実の姉、そして大津の楳亭も立ち会ったと記されている。遺骨は京都洛東一乗寺、金福寺境内に葬られる。 蕪村は天明三(一七八四)年三月、暁台主催の芭蕉百回忌の取越追善興行に出席、その後病に臥す。十二月二十五日未明帰らぬ人となる。享年六十八歳であった。臨終には弟子の月渓、蕪村の実の姉、そして大津の楳亭も立ち会ったと記されている。遺骨は京都洛東一乗寺、金福寺境内に葬られる。

名声や多くの対価を求めず、市井の人々に愛され続けた蕪村。その生涯は謎に満ちているが、今も下界を眺め、我関せずと杯を片手に月見を楽しんでいるに違いない。

|