その(5)芭蕉臨終を描く『花屋日記』と三井寺 その(5)芭蕉臨終を描く『花屋日記』と三井寺

芭蕉臨終記『花屋日記』の著者については、肥後の国の僧侶文暁の創作であるというのが一般的である。病に伏す前、元禄七年九月二十一日から発病・弟子たちの介護、終焉、葬儀の次第を十一月四日までを日記風に記されている。

病状の悪化に伴い、老師をしたう弟子たちの戸惑いや見舞客にたいするもてなしの準備、いよいよ臨終。そして遺骸を伏見から舟に乗せ、多くの門人たちが待つ義仲寺での葬儀、埋葬などの場面が克明に描かれている。

俳聖と呼ばれた芭蕉の死と、彼の愛した大津、三井寺との関わりなど辿る。

三井寺の 門敲かばや けふの月

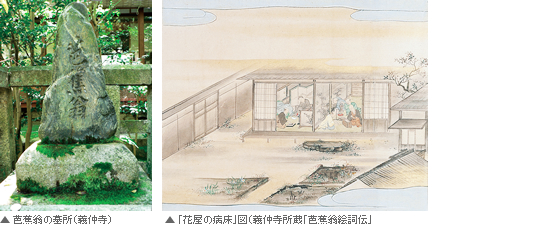

芭蕉と同じ伊賀上野出身の書家、榊莫山さん揮毫の句碑が、三井寺本堂(金堂)の西側、水蓮の似合う小さな池のほとりに佇む。芭蕉没後三百年を記念して建てられたものである。

芭蕉と同じ伊賀上野出身の書家、榊莫山さん揮毫の句碑が、三井寺本堂(金堂)の西側、水蓮の似合う小さな池のほとりに佇む。芭蕉没後三百年を記念して建てられたものである。

元禄四年、新築の木曽塚(義仲寺)無名庵で催された月見句会で興に乗った面々と共に、湖上に繰り出した芭蕉が、月光の中に浮かぶが如き三井寺の様を詠んだものである。『おくのほそ道』の長旅後、湖南の地に逗留した芭蕉が世を去るのはこの後五年。当地との縁も踏まえて、その生涯を振り返ることとしよう。

正保元(一六四四)年、伊賀国上野の準武士待遇の農家に六人兄妹の次男として誕生した彼は、十八歳で藤堂藩侍大将の嫡子・良忠に、料理人として仕えたとのこと。

当時は文芸を重んじる藩風で、良忠からの手ほどきにより歌を詠み始めたのが俳句との出会いといえよう。そんな彼が二十二歳のとき師と仰ぐ良忠が没し、追慕の念からますます歌の世界へと傾注していき、二十八歳の折、初の撰集『貝おほひ』が伊賀天満宮に奉納され地元俳壇で若手代表格の地位を築いたことで、江戸に出て俳人としての修行専念へと旅立つ事となる。

当時は文芸を重んじる藩風で、良忠からの手ほどきにより歌を詠み始めたのが俳句との出会いといえよう。そんな彼が二十二歳のとき師と仰ぐ良忠が没し、追慕の念からますます歌の世界へと傾注していき、二十八歳の折、初の撰集『貝おほひ』が伊賀天満宮に奉納され地元俳壇で若手代表格の地位を築いたことで、江戸に出て俳人としての修行専念へと旅立つ事となる。

そして舞台は江戸へ…、三十一歳で「桃青(とうせい)」を名乗った彼は二年後めでたく俳諧師免許皆伝。宗匠(師匠)となり意気揚々、江戸俳壇の中心地は日本橋に居を構えるまでになった。

ところが、当時の俳諧は機知に富んだ滑稽さや華やかさがもてはやされることを良しとしていたため、目指すところを静寂の中の自然美や、李白・杜甫等漢詩人の孤高そして魂の救済を盛り込んだ世界に据えていた彼の思いとは、様々な部分でくい違いが生じる訳である。俳諧を深化させ、精神と向き合う文学として自らの手での昇華を志していたため、そうした兼ね合いから三十六歳のとき隅田川東岸の深川への隠棲を決意するに至る。

芭蕉野分して 盥に雨を 聞く夜かな

その地に弟子たちが協力して建てた草庵の庭へ贈られた芭蕉のひと株に見事な葉がつき、界隈の評判となり「芭蕉庵」と呼ばれるようになった事から、自らも「ばせを」の号を名乗るに至った。

月日は百代の過客にして

そしてまた二年の歳月が流れ、翁の転機ともいうべき芭蕉庵が天和三(一六八四)年の江戸の大火、いわゆる「八百屋お七の事件」により全焼となり、すべて消失してしまった翁の心境は如何ばかりであったものか。 そしてまた二年の歳月が流れ、翁の転機ともいうべき芭蕉庵が天和三(一六八四)年の江戸の大火、いわゆる「八百屋お七の事件」により全焼となり、すべて消失してしまった翁の心境は如何ばかりであったものか。

その後、母の死去の翌年、墓参目的後に奈良・京都・名古屋から木曽と回ったときの旅行記『野ざらし紀行』を四十歳で、続いて四十四歳の折に高野山から吉野・奈良と神戸方面への紀行文『笈の小文』、同年秋に長野方面への出来事を綴った『更級紀行』と精力的に著す日々が続く。

こうして、旅に出て風雅に興じる日々に明け暮れるが如きの翁ではあったものの、行く先々ではスポンサーや弟子の歓待を受け、自身が憧れとする古人が辿った「旅」とはかけ離れている事に悩んだ翁は、遂に芭蕉庵を売り払い資金を捻出するや、『万葉集」』や『古今集』に詠まれた歌枕(名所)巡礼を目的に、五歳下の弟子・曾良と共に東北から北陸の地へと旅立つ事となる。

草の戸も 住替る代ぞ ひなの家 「もっと自然と向き合い、魂を晒す本当の旅がしたい!」という思いを胸に秘め、約2400キロ・七ヶ月の大行程がいよいよスタート。

今なら物見遊山と浮かれ気分になるものの、当時は足を運ぶだけでも覚悟を誓うほどの一大事。途中で曾良が体調を崩しやむなく同行を離れたことからも、さぞや心身共に困憊したことが窺えるであろう。この様な苦しい旅を経て、数々の名句と翁独自が確立した俳諧論「不易流行」の誕生へと繋がる訳である。

夏草や 兵どもが 夢の跡

閑さや 岩にしみ入る 蝉の声

五月雨を あつめて早し 最上川

荒海や 佐渡によこたふ 天河

我宿は 蚊のちいさきを 馳走かな

この長旅後、元禄二年(一六八九年)十二月から約二年間を、この大津の地で過ごす事となる。その間、弟子・去来の別荘である嵯峨野「落柿舎」と義仲寺は無名庵を交互に住まいとし、湖南の門人に俳句の指導をしていた。

また四ヶ月ほどは国分の「幻住庵」で日々を送り、「石山の奥、岩間のうしろに山あり、国分山といふ…」で始まる『幻住庵記』が、この侘び住まいの山腹から生まれた。…が何を以って、これほど翁をこの地に引き留めたのか。

好意的に物心両面で尽くした当地の門人たちに心打たれたか、はたまた歌枕として古歌に詠われた多くの歌人と共通した思いの深さか、案外伊賀の地に育った翁の琴線にこのロケーションが触れたかは定かでない。

そんな思いの交々が、「老後を過ごしたい。」とまで言わしめたのであろうか。

事実、翁が生涯詠んだとされるものが九八〇句確認されており、なんと一割近くの八九句が湖南エリアで詠まれているということからも、その占める思いの大きさが窺われるものである。そうして年が明けた春の名残に詠んだこれもまた有名な句に、心情を汲み取る事ができよう。行春を 近江の人と おしみける この後、元禄四年、中秋の名月に詠んだ冒頭の句へと繋がり四十九歳の年には一旦江戸に戻る事となる。そうしている間も、練りに練った内容をまとめ遂に五十歳の折に『おくのほそ道』は完成。翁の生涯でのエポックメーキングといえる出来事であった。

しかし衰えを知らぬ旅心に突き動かされる如く、五月にはまた新たな昂ぶる気持ちを胸に、西国に向けての新たなスタートを切ったものの、そんなとき花を散らすかの様な無常の風が吹くことになる。四ヶ月の後病に伏した翁は、御堂筋の旅宿「花屋仁左衛門」方で永久の眠りに就く。

病中から終焉・葬送に至っては『花屋日記』に詳しい。門弟や縁者たちの手記・物語及び書簡を収めた体をなしているが、冒頭記したように肥後の国の僧侶、文暁のオリジナル作品である。其角の『芭蕉翁終焉記』、支考の『前後日記』や路通の『行状記』が出所であると言われている。しかし、確実な資料によって翁臨終の様子を見事に描ききっている。その事は芥川龍之介がこの『花屋日記』を土台にし『枯野抄』を執筆したことでも明らかである。

もともと翁は腸が弱く、臨終にさいしては下痢がとまらず、枕元にいた弟子たちは狼狽する。そして下着を何度も洗濯したり、用意した食物も摂らず、薬も喉を通らず、日増しに弱っていく翁の描写は、胸に迫るものがある。

「義仲寺眞愚上人(正しくは直愚上人)、住職なれば導師なり。三井寺常住院より弟子三人まゐられ、讀経念佛あり。御入棺は其夜酉の刻なり。諸門人通夜して、伊賀の一左右をまつ。夜に入ても左右なし。去來・其角・乙州等評議して、葬式いよいよ十四日の酉上刻と相究む。昼のうちより集れる人は雲霞のごとく、帳にひかへたる人数凡そ三百人余。……」(花屋日記)三井寺常住院から僧侶三人がお参りし、厳かに葬儀が執り行われる。

こうして生涯を閉じた翁は、多くの門人や凡百の衆生に惜しまれつつその亡骸は「木曾義仲公の側に葬って欲しい。」という遺言通り、義仲寺の境内に眠る事となる。

前述にある路通の『芭蕉翁行状記』によれば、「ここは東西のちまたさざ波きよき渚なれば生前の契り深かりし所也」と言い残したとされる。また遺髪は旧友の手により、伊賀は松尾家菩提寺・愛染院につくられた「故郷塚」に納められた。

持ち合わせた精神やその稀なる表現力が、多くの俳人を虜にし、いつしか「俳聖」と言わしめた翁に敬意を表しつつ、近々「義仲寺」に花を手向けに足を運ぶのもまた春が誘う一興かと。翁が永遠の旅路につく四日前の作といわれるあの句を、胸中に抱きつつ。

旅に病んで 夢は枯野を かけ廻る

|