その(8)『古今著聞集』と三井寺 その(8)『古今著聞集』と三井寺

三井寺を舞台に「歴史を歩くシリーズ」の今回は、『古今著聞集』を俎上にのせる。

『古今著聞集』は、鎌倉時代の建長六(一二五四)年に橘成季(たちばなのなりすえ)によって編纂された『今昔物語集』に次ぐ説話集である。日本の説話を中心に幅広い題材を文学、和歌や武勇、遊覧など三十項目に分類した七百余編の説話が収められている。それでは三井寺にまつわる説話の世界に時空を遡ってみよう。

古今著聞集の世界

『古今著聞集』が成立した鎌倉時代は、武士の時代である。京都を中心とする王朝貴族社会に変わって武士が台頭し、源頼朝が鎌倉に幕府を開いた。本格的な武家政権の誕生である。新しい社会情勢を背景に商品経済が拡がりをみせ各地に定期的な市も立つようになった。政治や経済が一応の安定をみると文化芸術の分野でも貴族文化とは異なった質実剛健を旨とする武士の価値観をもとに新風が巻き起こり、庶民にも分かりやすい新しいモノが好まれるようになった。 『古今著聞集』が成立した鎌倉時代は、武士の時代である。京都を中心とする王朝貴族社会に変わって武士が台頭し、源頼朝が鎌倉に幕府を開いた。本格的な武家政権の誕生である。新しい社会情勢を背景に商品経済が拡がりをみせ各地に定期的な市も立つようになった。政治や経済が一応の安定をみると文化芸術の分野でも貴族文化とは異なった質実剛健を旨とする武士の価値観をもとに新風が巻き起こり、庶民にも分かりやすい新しいモノが好まれるようになった。

そんな時代に生きた橘成季は、摂政関白・九条道家の近習として活躍した下級貴族であったが、詩歌や管絃を好む多能な人物でもあった。退官後の閑暇を使い、五十歳のころにはこの一大説話集を書き上げたという。

成季は、多くの話題を先行する書物から引用するだけでなく、家々の日記を調べたり、事実に基づき収集し、花鳥風月や下級官人の失敗談、機知に富んだ人生の話に今も昔も変わらぬ猥談等で構成されている。なかには作者の見聞による説話も収録されており、当時の社会のありさま、人々の生活などを知る絶好の資料ともなっている。

そのネタ元となった多くの貴族たちは、貴族社会にやみ難い追慕の情を抱えていた。承久の乱の敗北以降、完全に政治から切り離され、京都という狭い世界に閉じ込められた貴族たちは、新しい生活を生み出す気力にも欠け、ひたすら過去の栄光にすがるほかなかった。そのような「いにしえ」を追い求め、凝縮したものが、『古今著聞集』といえよう。

三井寺と新羅明神

『古今著聞集』の中に出てくる「三井寺」との関わりをみてみると…。 『古今著聞集』の中に出てくる「三井寺」との関わりをみてみると…。

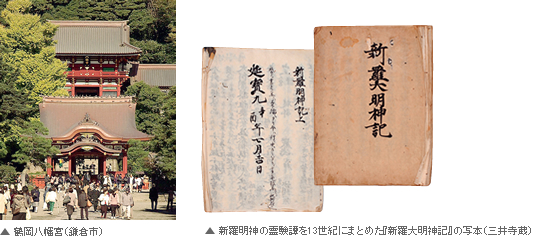

まず注目されるのが、神祇編に分類された巻第一の四「新羅明神、三井寺に垂迹して和歌を託宣のこと」、釈教編の巻第二の四〇「智証大師の帰朝を新羅明神が擁護すること、ならびに園城寺創建のこと」である。

いずれも三井寺の草創縁起と智証大師円珍(八一四〜八九一年)にまつわるもので、ことに三井寺の鎮守・新羅明神(しんらみょうじん)の説話が語られている。

新羅明神は、智証大師が仁寿元(八五〇)年に日吉山王権現の託宣により新しい仏法を求めて唐国に渡ったとき、彼の地で大師の前に姿を現し、大師の仏法を守護することを誓い、後に三井寺の北院に鎮座した異国の神様(蕃神)である。

さて、「智証大師の帰朝を新羅明神が擁護すること、ならびに園城寺創建のこと」によると、智証大師が唐国から持ち帰った一千巻に及ぶ経典類を朝廷に運んだところ、再び新羅明神が現れて、次のように語ったという。

「伽藍建立に優れた条件を備えた勝地があるので、この地を調べてみよう。寺院を建立し、貴重な仏典類をしかるべく安置すれば、わたしが守護神となって鎮護加持しよう。仏法とは国家を護持するものであり、もし仏法が滅することがあれば国家もまた滅亡するであろう」と。

また大師が比叡山に運ぼうとしたところ、またまた新羅明神が現れ、「この地には末代必ずやかまびすしい事が起きるであろう。栄えるであろう期間は二百年間もつづくであろうか。かの地ならば、後世まで人々が拠り所とするに足る場所である。仏法興隆、国家護持をしようとするならば、かの地に定めるべきであろう」と。

かくして新羅明神が勝地として勧めた場所が、三井寺の地であったのである。大師は、新羅明神とともに三井寺の地にやってくると、教待和尚と称する齢百六十二歳になるという老僧が待っており、天智天皇の子孫である大友都堵牟麿(おおとものつとむまろ)という人物を呼び出し、三井寺建立の由来を話して聞かされた。それによると三井寺の地は、天智天皇の子・大友皇子の家地にその子の大友与多王が天武天皇のために建立したもので、長年、寺を管領する人物を待っていた。今ようやく待ち望んでいた人物に出会うことができたと大師に寺を寄進することを申し出た。

これを聞いた大師が、あらためて周囲の地形を眺めてみると、大師が伝法を受けた唐の都・長安の青龍寺に似ていることに気づき、申し出を受けることにした。かくして新羅明神は、寺の北野に住することになったという。この新羅明神をまつるのが現在の三井寺北院にある新羅善神堂である。

現在の北院と新羅善神堂

現在の新羅善神堂は、大津市役所の西側の山手に位置している。かつて北院には新羅善神堂を中心に多くの堂塔、僧房が建ち並んでいたが、明治維新に際し政府に接収された。その際、新羅善神堂とフェノロサの墓のある法明院のみを残し、すべての堂塔や僧房が廃絶となった。戦後、米軍の進駐軍キャンプ地を経て、現在の大津市役所や県立大津商業高校、皇子ヶ丘公園の一帯がかつての三井寺北院の敷地であった。

現在、新羅善神堂に参るには三井寺の山伝いに走る東海自然歩道を歩くか、山上町を通る道のいずれかである。弘文天皇(大友皇子)陵に隣接して立派な石鳥居が立ち、聖域へと向かう参道が続いている。その奥に向かうと新羅善神堂が姿をあらわす。この社殿は、足利尊氏によって再興されたもので、流造りの代表的な神社建築として国宝に指定されている。桧皮葺の流れるような優美な屋根をもち、緻密な透かし彫りのある欄間のほかには目立った装飾もなく、神の住まいにふさわしい整った上品さをもった建築である。

『古今著聞集』の「新羅明神、三井寺に垂迹して和歌を託宣のこと」には、「三蹟」の一人として高名な小野道風の孫で、三井寺の高僧であった明尊(九七一〜一〇六三年)が、はじめて新羅明神の祭礼をおこない、そのとき明神が託宣した和歌を伝えている。

からふねに法まもりにとこしかひは

ありけるものをここのとまりに

この和歌は、別の伝承では、智証大師が三井寺の地を受領したことに安堵した明神が、北院の地にあった「三亞(みつまた)杉」と呼ばれる杉の大樹に降り立ったときに歌われたものと伝えている。

また、堂内に安置される神像も国宝に指定され、神像彫刻のなかでもひときわ異彩を放っている。秘仏として一般に開帳されることはないが、去る二〇〇八年から九年にかけて智証大師入唐求法一一五〇年を記念して開催された「国宝三井寺展」ではじめて拝観された方も多いであろう。

ことに新羅明神は、源氏一門の守護神として尊崇されてきた。河内源氏の嫡流で、八幡太郎義家の弟に当たる義光(一〇四五〜一一二七年)が、新羅明神の社前で元服し、新羅三郎義光と称したことよる。以後、中世を通じて、三井寺が「源氏崇重の寺」として大いに繁栄する由縁となった。現在、源義光の墓所も新羅善神堂にほど近い山中に残されている。

教待和尚の説話

さて、『古今著聞集』に話しを戻すと、智証大師の来訪を待っていた教待和尚という老僧が登場する。この老僧は大師の三井寺入山の決意を知るや、やがて姿を消してしまう。不思議に思った大師が尋ねたところ、教待和尚は、弥勒如来の化身として仏法を護持するために三井寺に住んできたが、琵琶湖で亀や魚をとっては食していたという。老僧の庵を訪ねたところ、それまで亀の甲羅や魚の骨が山のようになっていたのが、すべて清らかな蓮華の花に変わっていたという。 さて、『古今著聞集』に話しを戻すと、智証大師の来訪を待っていた教待和尚という老僧が登場する。この老僧は大師の三井寺入山の決意を知るや、やがて姿を消してしまう。不思議に思った大師が尋ねたところ、教待和尚は、弥勒如来の化身として仏法を護持するために三井寺に住んできたが、琵琶湖で亀や魚をとっては食していたという。老僧の庵を訪ねたところ、それまで亀の甲羅や魚の骨が山のようになっていたのが、すべて清らかな蓮華の花に変わっていたという。

現在、金堂の北側に小さなお堂が建っている。教待堂といい、堂内には教待和尚像が安置されている。お像を安置する須弥壇の下には、井戸のような石窟があり、当寺の僧が出家の際に剃髪した髪を納める伝統がある。

そして説話は、智証大師が天智・天武・持統の三天皇がお生まれになったときに御産湯に用いられたという「三井の霊泉」があることから「御井寺」で呼ばれていたのを「三井寺」に改め、唐から持ち帰った経典類を納める唐院を建立し、天台密教の根本道場として仏法を護持する寺として中興されたと伝えている。

以上が『古今著聞集』が伝える三井寺の縁起である。そこには三井寺が天智天皇ゆかりの寺として草創され、その後、智証大師によって天台宗の寺として中興された経緯が、新羅明神や教待和尚といった説話ならではの神仏によるエピソードをまじえて語られている。この説話は後世まで長く語りつがれ、現在も三井寺の境内のあちらこちらにその遺跡をとどめている。

『古今著聞集』の舞台となった三井寺の北院は、いまでは訪れる人も少ないが、春のひととき、三井の山桜を愛でつつ説話の跡を訪ね、神や仏が人々の身近な存在であった時代に心をはせてみてはいかがであろう。

|