|

|

バラナシ |

VOL.12 |

|

ガンジス川にかかるマラヴィア橋という大きな橋を渡って、バラナシに到着した僕は、アキラが泊まっているというプージャゲストハウスを探した。

バラナシの旧市街に入ると、路地が迷路のように入り組んでいて、自分がどこを歩いているのかすぐに見失ってしまうほどややこしかった。おまけにそこら中に牛が歩いていたり、寝そべって道を塞いでいるので中々進めない。狭い道の左右には雑貨屋や土産屋、ラッスィー屋、果物屋など小さな店が延々と軒を連ねている。

一体、プージャゲストハウスはどこにあるんだろうか? 何遍、人に聞いても辿り着かない。僕はぐったりしてきた。自転車は重たいし、あたりは次第に暗くなっていくので焦りはじめる。どこか適当な所へ泊まって明日探してみるか、と考えプージャゲストハウスを探すのを断念しようとした。

「ホテルを探してるんだろう、なんて名前だい?」

小柄な客引きが話し掛けてきた。

「プージャゲストハウスを探してるんだけど、知っているかい?」

観光地の客引きは、こちらの指定した宿とは全く関係の無い所に連れて行くことが多い。彼らは宿から手数料さえもらえればよいのだから、信用は出来ない。

「ああ、知ってるさ。付いて来な」

男は、そういうやいなや、迷路のような路地をさっさと進んで行った。客をほったらかしにして行くなんて、どういう神経しているんだろう、と慌てて付いていった。目的の宿に着くとは限らないが、とりあえず、彼以外には、他に頼るものもないのだ。

途中、段差を乗り越えるのに重量のある荷物を積んだ自転車を持ち上げたりしなければならなかったので、男を見失わないように付いていくのに必死だった。始めは道順を覚えておこうと、曲った角や方向を確認していたが、男があまりに速いので道順を覚えるどころではなくなった。ここまで付いて来て間違っていたらもとの場所まで戻れない。違うホテルを教えやがったらどう言ってやろう。などと考えているうちに、連れて来られたホテルは、確かにプージャゲストハウスという名前だった。

「信じられないな・・・」

フロントで調べてもらうと、確かにアキラはそこに宿泊しているようだった。

「助かったよ、サンキュウ」

疑って悪かったと思いながら、客引きに礼を言ってチェックインを済ませ、アキラが泊まっているという部屋をノックしたが、返事はなかった。外出しているのかもしれないので、また後でくるか、と考えてシャワーを浴びた後、屋上のレストランへ上がった。テーブルに着き、ジュースを注文して辺りを眺めてみると、屋上からは景色が素晴らしく、ガンジス川も、そのはるか向こうも見えた。遠くには、さっき渡ったばかりのマラビィア橋も見える。自転車に乗り疲れた体を休めて夕涼みするには最適な場所だった。しばらくしてアキラが屋上に上がってきた。彼は外出していたのではなく部屋で熟睡していたらしかった。

「随分速いな。カトマンズで別れてからそんなに経ってないのに」

アキラは少し驚いた様子だった。我々は再会を喜んで、互いにこれまでの道中を報告しあった。翌日、アキラがバラナシを案内してくれることになった。ホテルを出ると、狭い路地を彼はスイスイと通り抜けていった。

町の中では餌を探しているのか、犬や牛がウロウロしている。狭い道にそこら中、牛の糞が散らばっていて歩きにくい。本当かどうかはわからないが、インドの犬は90%が狂犬病にかかっているという。狂犬病にかかった犬に噛まれて発病すれば100%死に至るらしく、インドの犬がとてつもなく危険だということはこれまでに何度も耳にしていた。

路地には我々のような外国人観光客だけでなく、インド人観光客も沢山いて、さながら京都のような観光地独特の雰囲気があった。ここでは外国人達だけでなく、多くのインド人達もよそ者なのであり、彼らを相手にした土産物屋も多かった。日本人の我々を見るとカモにしようとして、やたらと客引きや物売りが話し掛けてきて鬱陶しい。あちこちでガンジャやハッシッシを売る男がいる。彼らはそれらを売った後、警察に客を密告するというのだから、たちが悪いし警察も賄賂を要求するのだという。本当に欲望丸出しの国だ。しかし、これがかつて天竺と呼ばれた国なのだ。

バラナシには黄金寺院という有名なヒンズー教の寺院があり、傍には数人の兵士が銃を携えていた。アキラが言うにはヒンズー教徒とイスラム教徒の衝突に備えているとのことだった。これまで、あまりヒンズーとイスラムが同居している町は見なかったが、ここバラナシでは、裾の長い服装で路地を歩いているイスラム教徒の姿が目立った。 バラナシには黄金寺院という有名なヒンズー教の寺院があり、傍には数人の兵士が銃を携えていた。アキラが言うにはヒンズー教徒とイスラム教徒の衝突に備えているとのことだった。これまで、あまりヒンズーとイスラムが同居している町は見なかったが、ここバラナシでは、裾の長い服装で路地を歩いているイスラム教徒の姿が目立った。

黄金寺院は1トンの金箔で覆われた塔があるというのだが、ヒンズー教徒以外は立ち入り禁止であるため、我々は外を素通りした。日本にも数多くの宗教は存在するが、このように銃で武装して異教徒間の衝突に備えている光景はまず見たことが無い。町の風景だけでなく空気自体が日本とは全く異なっている。

川岸にあるガートと呼ばれる沐浴場では、火葬を見物している日本人達がいた。川に向かって瞑想しているサドゥーがいたり、ガイドブックでよく目にするインドの景色がそこにはあった。僕が出会った日本人旅行者のほとんどは、バラナシこそがインドであると言っていた。しかし、ここがインドの代表的なイメージという気はしなかった。自転車で旅を続けてきた僕にとっては、今まで嫌というほど立ち寄った小さな村々こそがインドである気がする。同じことは日本にも言えるかもしれない。東京だけが日本ではないし、京都だけが日本の心の故郷ではない。当たり前のことだが、国土のほとんどはローカルエリアなのだ。山や農地を持つ田舎なのだ。ひどいことに歴史の授業では、平安時代なんて平安京の貴族のことばかり勉強しているが、当時の日本人の99%は平安京の外で暮らしていたはずだ。

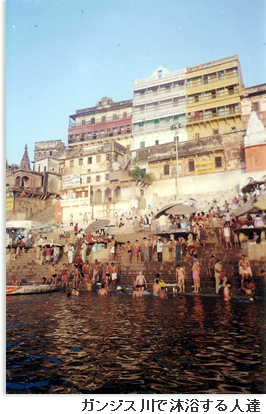

アキラの提案で、翌朝は早起きしてガンジス川で朝日を見るためにボートに乗った。川ではインド人達が沐浴していた。腰布だけになって川に身を浸している男達や、サリーを身にまとったまま川に浸かる女たち。僕とアキラはボートの上からそれを眺めていた。

「よくあるガンジス川の写真の風景はこれか・・・」と納得した。

この川で沐浴すると罪が清められるというので全インド中からヒンズー教徒が沐浴をするために集まってくるというのだが、僕は罪を清めるためにここへ来たわけではないので、僕にとってバラナシは聖地ではなく、観光地であった。

「じゃあ、またどこかでな」

アキラは、その日の夕方、ホテルを後にして次の目的地へ向かった。

アキラを見送ったあと、恐ろしい下痢に見舞われた。屋上のレストランで食べたエッグバーガーが原因なのは、わかっていた。卵には気を付けろ、と常々自分に言い聞かせていたのだが、友人に再会したこともあって、気が緩んでいたのかもしれない。何度もトイレへ入っては出ての繰り返しで一晩中眠れなかった。

「これがインドって奴か・・・」

どうしようもなくつらいと思う自分と、思わず感心してしまう自分がいた。噂に違わぬ凄まじさだった。とりあえず、せっかくインドに来たのだから経験しておいた方がいいものには違いのだが、トイレに入る度に体力がなくなっていく。

翌朝、一睡もしなかったせいで体は重たかったが、「走り出せば、体調も良くなるだろう」と考えて、アラハバッドの町を目指して出発することにした。バラナシで、これ以上グズグズしてたくもなかった。

しかし、実際に走り始めてみると、思ったより状態はひどかった。体が重くて全く走れない。前かがみになって、ハンドルに頭をもたれさせる様な姿勢になってしまう。ペダルを踏む力がでない。時計を見れば普段の半分以下のペースで走っていることがわかる。少し走れば調子が良くなると思っていたのが、その逆で、走れば走るほど悪くなっていく。こんなペースじゃ次の町に到底着かない。

「これ以上進むのは無理だ。引き返そう。とりあえず、どこかで休んだ方がいい」 そう決めて、僕は道端のジュース屋に寄った。コーラを二本注文し、一本を一気に飲み干し、もう一本は飲みかけにしたまま、店先に並んだ縄編みのベッドに倒れ込んだ。「これは本当にまずい。ダメだ。引き返さないと・・・」と思っているうちに、そのまま、しばらく眠っていたらしい。ふと気が付くと飲みかけのジュースもそのままだった。太陽の位置からして焦る必要はないことはわかった。時計を見ると一時間がたっていた。吐き気もだいぶ収まっていたので、もう一時間ほど休んでみると体が随分楽になった。喉が渇いていたのでもう一本ジュースを飲んだ。「長くベッドを使っていてすまない」と謝って勘定を済ませ、再びバラナシへ向かって走り始めた。しばらく横になっていたせいで帰りは驚くほど体が軽かった。

夕方になってバラナシのプージャゲストハウスに到着するとホテルの従業員は驚いた顔をみせたが、出発まで泊まっていた同じ部屋を用意してくれた。

翌日、体は少しフラフラしていたが、熱は、引いているようだったので、この程度なら走っている間に調子を取り戻せるに違いないと思って出発することにした。昨日と比べると嘘のように自転車は軽く、昨日、必死の思いで、辿り着いて休憩した地点も簡単に通り過ぎてしまった。アラハバッドには意外と早く着き、体調は、すっかり良くなっていた。

いくつかのホテルにチェックインしようとしたものの、どこも満室だった。自転車を押しながら通りを歩いていると、バイク旅行中のアイルランド人に出会った。

「なかなか、ホテルが見つからない。どこも満室だって言われるんだよ」

「この先の角を曲った通りに、ホテルが並んでいるから行ってみればいい」

「ありがとう、君はどこから来たんだい?」

「俺はアイルランドから来たんだ。バイクを買って彼女と旅をしているんだけど、彼女が熱を出してしまって大変なんだ。ここからはカトマンズへ向かうところさ」

言われたとおり、角を曲るとホテルが並んでいたので、そのうちの一軒にチェックインを済ませ、何か食べようとして外へ出ると、さっき出会ったアイルランド人に出くわした。彼も食事はこれからだというので一緒にレストランで食事をとることにした。レストランでの話題はインドの物乞いについてだった。

「気づいたかい?彼らの目は動物が餌を欲しがるときの目と同じだろ?犬が餌を欲しがって寄ってくるときや、鳩が寄ってくるときのね。人間だって、ああいう目になるんだな」彼はそう語りかけてきた。

よく、堂々と言えるものだと感心した。人間を動物と同等扱いすると侮辱したことになると騒ぐのは、人間は高尚で動物は下等だと勝手に決めつけているに過ぎないのだけれども、中々、他者を動物扱いすることはできない。

しかし、インドに来て何度となく、自分も彼の言うようにインドの物乞いが、動物的な眼差しをしていると感じたことはあった。

昔、中国が自分達以外の民族に動物扱いした蔑称をつけて、日本もまたそれを真似していたが、現代の日本では、誰も彼もが同じに見えるので、昔の人間がそういった蔑称を使っていたということに対してピンとこなかった。

だが、インドに来てからは人間を動物と見なした感覚が、自分にもハッキリと芽生えているのがわかった。人間が動物より、上か下か同等かというようなことはどうでもよかった。はっきりしているのは自分が彼等を見下しているということだ。

しかし、物乞いが鬱陶しいからといって、群がってくる彼等に近づきたくないというわけにはいかない。この先も、金を乞う彼らに取り囲まれてチャーイを飲み、牛糞だらけの道を走り続けなければならない。旅を続けて、普段隠れている自分の考え方を引きずり出してバラバラにして眺め、自分の頭の中で何がどうなっているのか理解しなければならない。海外の貧困などをテレビや写真を見て日本で考えていたところであまり意味がないと思っていた。自分をそこに放り込み、その空気に全身を突き刺されないときちんと考えられないだろうと。そして、自分を放り込んだ結果、貧困はどうすれば解決できるのかという高尚なことを考える以前に、自分はなぜ彼らを見下しているのかということから考え始めなければならなかった。残念ながら自分には高尚なことを考える資格がないのだ。聖地を訪れたからといって、ハイ、高尚な人間になりましたというわけにはいかない。

僕と彼らの目の前に山積みの黄金あれば、同じように動物的な眼差しで物欲しそうな顔をしているはずだ。山積みの黄金をくれてやろうかと言われれば、僕は乞うだろう。その場合は同じことをしているのだから彼らを見下すこともないだろう。自分が見下しているものと自分になんら変わりがないにも拘らず、今、僕は彼らを見下している。バカバカしいことだ。自分を取り囲む環境に応じてコロコロ変わる、この心はなんなのだろうか。

アイルランド人の彼が何のために、バイクでインドを旅しているのかは訊かなかった。我々は、旅行者が滅多に訪れないだろうこの町で偶然出会って言葉を交わした。そこには電車やバスではなく、自転車とバイクという路線の無い旅をしている者同士にしかわからない仲間意識があった。

「カトマンズへの峠はきついのか?」と彼は訊ねた。

僕はダージリンで手に入れたネパールの地図に峠の行程をメモして、彼に手渡した。旅した土地の地図は大事な記念の品である。しかし、これからその土地を訪れる旅人が持ってこそ、地図は本来の命を発揮する。

「これを持って行ったらいいよ、バイクだったら心配はいらないと思うけど」

自転車なら二日を要したあの峠もバイクなら半日の距離だろう。食事が済んでレストランを出た後、僕は彼と別れ、ホテルに戻ってぐっすりと眠った。

|

|