国境を越えて走り出すと、すぐにミルジャワの町に続く分岐点に差し掛かった。寄り道になるが、イランの町がどんな様子か知りたかったので行ってみることにした。

町の入り口には、ファーストフード店があった。サンドイッチがあると言うので一つ注文してみた。サンドイッチといっても日本のように三角形のものではなく、ホットドッグのようなもので、レタスとピクルスを挟んでケチャップをかけたものである。それにコーラが付いてきた。イランは反アメリカなのでコカコーラではなく、かわりにイラン製のザムザムコーラというものだった。

これまで生野菜は避けていたのだが、イランでは生野菜を食べることに衛生上の問題はなさそうだったのでホッとした。生野菜に問題がなさそうというだけで、イランという国が理解できた気がして、それ以上、ミルジャワの町を散策せずに、ザへダンに向けて出発した。

ザへダンまでたったの70km程度、と高をくくっていたのは完全に失敗だった。灼熱の太陽の下で、強烈な向かい風の中を進むにつれて体は動かなくなっていった。用意していた水の量が圧倒的に不足していたのである。

「しくじったか・・・」

自分でも、はっきり気付いていた。このままではザへダンに辿り着く前に動けなくなる。現にもう、殆んど動けない。

「しまった。こんなことになるなんて・・・」

自分の計算ミスが情けなかった。ペダルを踏んでいても、前進しているというより、悪あがきをしているように感じた。へとへとになりながら走っていると、

「どこへいくんだい?」

自転車の横で、一台の車が停車して中からイラン人が声をかけてきた。

「ザへダンへ行くんだ」

「何か必要な物はあるかい?」

「水が欲しいんだ。この先には水を売っているような場所はないのかい?」

「ザへダンまで行かないと、この先には何もないな」

「わかった。ありがとう」

体力を消費したくないからこれ以上、話しかけないでくれと思いながら、礼を言うとイラン人は心配そうな顔をしながら去っていった。

「ザへダンまであと何十キロあるんだ?絶対もたない、畜生・・・」

体がどんどん重たくなっていく。

「水、水・・・」

水が欲しかった、バケツ一杯の水が欲しかった。水さえあれば、大した距離じゃないはずだ、と心の中で呟きながらペダルを踏み続けた。せめて、この向かい風さえなければ、体力は持ちこたえられそうなのに一向に止む気配が無い。何km進んだのか考えるのも嫌になるぐらい前進していない。ザへダンまで到達するには、水が足りないと思うと絶望的なペースだった。水がなくなって動けなくなると、渇死するしかないのだ。考えれば考えるほど、恐ろしさがこみ上げてきた。足に力が入らないのでペダルを踏み込めない。この灼熱の砂漠から逃げられない。

朦朧としながら自転車を漕いでいると、車が路肩に停車していた。近づくと中から一人のイラン人が降りてきた。驚いたことに二時間ほど前に車を止めて声をかけてきたイラン人だった。

「君が水を欲しがっていたから、町で水を用意してきたんだ。あと肉も持ってきたから食べてくれ」

何ということだ。彼は、わざわざ車で往復二時間かけて、町で水と食料を用意して僕を探しに来たのだ。僕は差し出された水と食料を遠慮せずに頂戴した。彼は空になった僕のボトルに水を詰め替えてくれた。彼はザへダンに住む、ムハンマドというイラン人だった。「ザへダンの入り口に交差点があるから、そこで待っているよ」と言って、彼は車を発車させて行った。ムハンマドの御蔭で生き返った僕は、再びザへダンに向かって自転車を走らせた。今、自分が走っているのはムハンマドが水を運んでくれたお陰だ。彼がいなければ、指一本動かすことができなくなっていたかも知れない。「自力で大陸を横断する」などと意気込んでいた自分が虚しく思えた。自分の力はムハンマドや水といった他の存在に与えられたものに過ぎないのだ。

もし、自分がムハンマドの立場なら、二時間かけて他人のために水を運んでくるだろうか。恐らくそんなことはしないだろう。自分は他の存在がなければ生きていけないというのに。数時間経って、ようやくザへダンの入り口の交差点に到着すると、ムハンマドは車を止めて待っていてくれた。

「無事に着いたようだね。今日の気温は55度あったんだ。暑かっただろう」

「ありがとうございました。本当に助かりました」あらためて彼に礼を言った。

「今夜、君の寝る場所は私が用意している。私はこの町の学校に勤めているのだが、そこの寮に泊まるといい」

彼は二人の若者と一緒にいた。若者はそれぞれロードスポーツタイプの自転車に乗っていた。「この二人は、私の勤務する学校の生徒で自転車部に所属しているんだ。今から君と一緒に、町の中にある学校まで走るから付いて行くといい。私は車で先に行くから」と言ってムハンマドは自転車に乗った二人の若者を紹介した。彼らはムハンマドの学校で学ぶ学生だった。二人の学生の後を走って、町の中に着くと彼等の学校の寮に通された。荷物を降ろしてシャワーを浴びさせてもらった後、ムハンマドの車でレストランへ食事に行くことになった。町の様子を車の窓から眺めると、街灯の並ぶ道に沿って木々が植えられ、計画的に開発されているのがよくわかった。街灯を見たのは随分久しぶりのことだったので未来にやって来たような感覚に陥った。パキスタンと違って、町を歩く女性は、全身にスッポリと真っ黒なチャドルという布をかぶっている。頭髪でさえ見せてはならないという徹底ぶりだった。

しかし、女性と違って男性は、ジーパンにシャツなどのラフなスタイルである。イランでは、ネクタイはイギリス発祥にも関わらずアメリカ的ということで着用しないらしいが、なぜかアメリカ発祥であるジーパンを履いている者が多かった。町の中には、牛も馬もおらず、したがって牛糞や馬糞が一つたりとも落ちていない。国境を越えただけで、ここまで違うのかと感心した。

レストランで出された食事は、ライスに焼いた肉を添えたチェロウ・キャバブというものだった。サラダとヨーグルトもついていて、ナンも出された。これからは米がいつでも食えるのか、と思うと不思議な感じがした。

食事が済むと学校に戻り、若者達の下宿部屋に通された。彼等は下宿で共同生活をしているらしく部屋にはビデオもあった。

「これはトルコで一番有名な歌手さ」

「これはサウジアラビアの歌手だよ」

彼等は順番に中東で有名な歌手の出身や名前を教えてくれた。

朝食は大きくて薄いナンだった。

「蜂蜜をつけて食べると美味いよ」

彼等はナンを千切って蜂蜜につけて食べるのだと教えてくれた。昼からはザへダンにあるプール施設に連れて行ってもらった。砂漠であれほど入りたかったプールで泳ぐことができるなんて夢のようだった。寮に戻って、僕が地図を広げていると、学生達は「ザへダンから、どのルートを通るんだ?」と訊ねてきた。

「シラーズとイスファハンを通るつもりだ」と答えると、「あと数日で学校が休みに入って、シラーズの実家に戻るから、君がシラーズに着いたら連絡してくれ」と言ってババクという学生が連絡先を教えてくれた。

「ところで水のことが心配なんだが、イランでは水の入手は困難なのだろうか?」 僕が訊ねると学生達は「水ならここにたっぷりある」と言って、イラン北部に位置する世界最大の湖、カスピ海を指差して笑った。

「イランには、どんなイメージを持ってるんだい?」とババクが質問した。

僕がなんと答えるか迷っていると、ババクに一人が何やら耳打ちした。

「えっ!イランはテロリストの国と思われてるのかい?」ババクは驚いて声を上げた。

「いや、そんなことないよ。日本にいると、あまりイランの情報は伝わってこないからね。あるとすればイラン・イラク戦争のイメージだね」僕は慌てて否定した。

テロリストが多いかどうか、実際の所は知らないが、正直、テロリストが多いというイメージは持っていた。僕は、イランがテロリストの多い国というイメージを持たれていることを知っている学生がいることに驚いた。どうやってそんなことを知ったのだろうか。

晩になるとムハンマドは、学生達や僕を家に招待してくれた。

「さあ、夕食を食べよう」彼は屋上に上がるように言った。屋上に敷かれた絨毯の上に並ぶ食事は大きな肉ばかりで、食べても、食べても次の肉が出てくる。いつのまにかムハンマドの友人達も屋上に上がって来て、そのうちの一人が楽器を演奏しだすと、ムハンマドは歌を歌いだし、周りの連中も歌を歌いだした。学生たちに踊れ、踊れというと学生たちは立ち上がって踊りだした。彼等は陽気で宴会はどんどん賑やかになっていく。

僕は屋上からの夜景を眺めながら、日本の花見の宴会を思い出した。異国であっても、大勢で食事する楽しさというのは変わらないものなのだなと感じた。

出発の朝、学生達は僕の後ろから自転車で着いて来てくれた。一時間ほど走った地点で彼等は見送ってくれた。

「ありがとう」僕は一人一人に感謝を告げて彼等と別れた。

朝になってナスタラバッドを出発して順調に走り、昼前にケフラクという集落に到着した。建物が数えるほどしかなく、人が生活している気配がない。ケフラクを過ぎると100km程の砂漠地帯が始まると聞いている。一応、食事と水分の補給はできるという情報だったのでレストランを探した。それらしき建物は一軒しかなく、人がいるのかいないのかわからなかった。中に入ってみたが誰もいない。

「おーい、誰かいないのか」

と呼んでみると奥から若い男が出てきた。食べる物を頼むと出てきたのはチェロウモルグだった。長い間、冷凍していたのか、肉はパサパサで、味も何もしない。食事が済むと、水を置いてあるのか聞いてみた。奥の部屋の壊れた冷蔵ケースの中にオレンジジュースのペットボトルが数本並んでいた。手にとってみると全く冷えてなかったが、この際、関係ない。ジュースだろうが、飲み物があるなら心強い。1.5リットルのオレンジジュースを六本とビスケットを買い、店の外へ出た。レストランの石段に腰掛けて時計を見ると、まだ午前11時頃だった。

(さて、どうする?今日はここで足を止めるか、それとも出発するか)

最初の予定では、ここケフラクで泊り、翌日の涼しいうちに出発し、砂漠を横断して100km先のファラクを目指すという計画であった。途中、地図に記載されているシュルガツという町には店もホテルも何もないと聞いていたので、ケフラクを出るなら無補給でファラクを目指さなければならない。それならば、翌日、早朝の気温の低い時間に行動した方が良いという考えだったのだが、水分を9リットル装備すると、すぐにでも出発しようかと考えが変わった。

「このあいだのような失敗はもう二度としない」

国境からザへダンへ向かったときと違って水も十分に装備している。失敗を払拭するためにも、一日で最も気温が高く、熱風が強く吹き荒れる時間帯に砂漠を越えたかった。

村の出口に立つと目の前に砂漠があった。いざ地平線を目にすると飛び込んでいきたいという欲望が高まっていく。

砂漠へ向かって、ペダルを踏み込む瞬間は最高に気分が良い。行く先には苛酷な環境が待っている。僕は砂漠の中へ自転車で走り始めた。強烈な向かい風が吹き荒れ、何一つ動くもののない地平線に向かいながら、ペダルを踏み続けた。

シュルガツには何もないと聞いていたが、まさにその通りだった。シュルガツは人一人いない廃墟だった。

「これが砂漠に埋もれた町の慣れの果てか・・・」

もし、情報もなく地図にかかれた町、シュルガツを補給の当てにしていたらどうなっていたのだろう。考えるとゾッとした。

シュルガツを過ぎると砂嵐が襲ってきた。目をあけることができない。耳に砂が入ってくる。立ち止まって顔に布を巻きつける。いかに砂嵐といえど水に余裕があれば、心配はない。僕は黙々と進み続けた。

やがて、日は暮れ、真っ暗になった。一体、あとどのくらいでファラクに到着するのだろうと思いながら自転車をこぎ続ける。今か、今かと思っていると、ようやく灯りが見えたので、ファラクに到着したのだとわかった。灯りはバス停にある売店のものだった。とりあえず売店で水を買って飲み、サンドイッチを注文して腹に入れた。さて、この先に宿泊施設のようなものがあるのかどうか。もし、何もないのであれば、こんな真っ暗な中を自転車に乗って進むのも面倒臭い。とりあえず、店先に置かれたテーブルで少し横になった。砂漠もだいぶ慣れてきたな、と感じた。この程度の砂漠ならどうってこともない。

純粋に走るというのであれば、砂漠は町よりも走ることに集中しやすい。走らなければ死ぬからだ。砂漠を越えた後に気持ちがいいのは、その状況から解放されるからかもしれなかった。

しばらく横になったまま休んでいると、店の男が「店の横で朝まで休んでいったらどうだい?」と声をかけてきた。 しばらく横になったまま休んでいると、店の男が「店の横で朝まで休んでいったらどうだい?」と声をかけてきた。

「いいのかい?」

「構わないさ。ただ、夜は冷えるから、何か体にかけておいた方がいいよ。」

「本当にいいなら助かるよ。寝袋を持っているから、冷え込みは大丈夫だよ」と言うと

男は店の横に寝台を提供してくれた。寝台に自転車を鍵で固定して、荷物を寝台の下に隠し、僕は寝袋に身を包んで寝た。

翌朝、店の男に礼を言って出発すると、すぐに集落が現れた。やはり宿泊施設のようなものは無さそうだったが、ジュースやケーキ菓子を買い、そのまま通り抜けた。しばらく走ると、昼頃には都会らしい建物が出現したので、バムの町に近づいたのだとわかった。

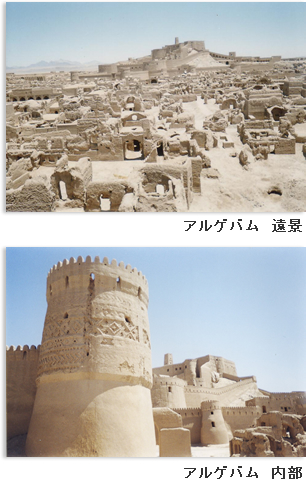

バムは、イランを旅行するものにとっては、イスファハンと並んで人気の観光地で、町の外れにある「アルゲ・バム」という、砂でできた巨大な廃墟の遺跡が多くの旅行客を惹きつけている。

町に入るとまず、サンドイッチを食べ、ジュースを飲んで一服し「アクバルツーリストイン」を探すことにした。老紳士のアクバル氏が経営するこの宿は、バックパッカーに人気で、情報ノートも置いてある。実はクエッタで会った自転車旅行者から、クエッタでバロチスタン砂漠に関する補足の情報を書いた三枚のメモを預かっていて、この宿の情報ノートに貼り付けて欲しいと頼まれていたのだ。宿を見つけて約束どおり預かったメモをノートに貼り付けると、一安心した。これで、バロチスタン砂漠を越えようとする自転車旅行者が、この宿に泊ると、砂漠に関する情報を手に入れることができる。宿はクーラーが効いており、清潔で居心地がよかった。

到着の翌日は、イラン入国のメールを打つためにインターネット屋を探しに町へ出た。どこを探しても見当たらず、何度も人に聞き込みをしながらようやくネット屋を見つけた。そこから日本の友人に向けて「砂漠横断、イラン入国」と、ローマ字で送信した。その日の仕事はそれだけで、有名な廃墟の遺跡アルゲ・バムには次の日に行くことにした。

到着の3日目にアルゲ・バムに行ってみると、想像以上に大きな遺跡で、正面にアルグと呼ばれる城が見えた。通路を進むと住居やバザール、モスクの跡などがあり、隊商貿易で栄えた頃の様子が容易に想像できた。砂でできているため大部分は風化して崩れてしまっていたが、修復が進み、遺跡と言うより映画のセットのようになっている箇所もあった。所々に遺跡を修復中の作業員がいたが、他には誰もおらず、静まり返っていた。城に登ってみると、3kmの城壁に囲まれた街の全景が見渡せた。城壁を緑のナツメヤシが囲んでいるのが良くわかる。昔の人達も砂漠を越えて、これだけの町に到着するとホッとしたことだろう。僕は遺跡の中にあったチャーイハーネと呼ばれる喫茶店でチャーイを飲み、宿に戻った。

宿に戻るとアクバル氏が「遺跡はどうだった?」と訊いてきた。 「素晴らしかったよ」と答えると「イランには、まだまだ沢山、遺跡があるから、時間があれば見ていくといいよ」と勧めてくれた。二泊の予定だったが、ゆっくり体を休めようとして結局三泊してしまった。

バムを出てケルマンに向かう途中で交通事故に遭遇した。乗用車とトラックの正面衝突だった。車からはだらりとたれた腕が見えている。自分がもし交通事故にあったらどうなるのだろう。何度も想像したことだったが、実際に事故を目の前にすると、あまりにもリアルで、冷静に考えることができなかった。しかし、事故は、いくら自分が気を付けていてもいつでも起こりえるのだ。

マハーンの町で一泊して、ケルマンに到着したのは木曜日の昼だった。ホテルにチェックインし、予定を考えた。まず、この町で絶対にやらなければいけないことは、ビザの延長だった。イランに入国して、既に9日が経っていた。滞在期間は、あと5日しかない。 マハーンの町で一泊して、ケルマンに到着したのは木曜日の昼だった。ホテルにチェックインし、予定を考えた。まず、この町で絶対にやらなければいけないことは、ビザの延長だった。イランに入国して、既に9日が経っていた。滞在期間は、あと5日しかない。

シラーズまでは3,4日かかる。ギリギリしか時間がないと、万が一の場合が怖いので、このケルマンでビザ延長をしておきたかった。だが、今日は木曜日だと気がついた。明日は例によってイスラム社会の休日、金曜日ではないか。土曜日にビザ延長したとして出発は日曜日。ということは、ここケルマンに三泊しなければならない。

ケルマンは、226年にパルティア王を破って全ペルシャの王となったササン朝の創始者アルデシール1世が興した町で、歴史は古いが、これといって面白味のある町ではなかった。

土曜日になったのでビザオフィスに行くことにした。場所がわかりにくく、探し出すのに時間がかかったが、オフィスに着いて順番が廻ってくると、ビザの延長は以外に簡単だった。係りの女性が出した幾つかの質問に答えると、あっさり30日間の延長をくれた。

ビザオフィスを出ると気分が軽かった。イランの滞在許可をたっぷりもらったので、今までと違って、この先は時間を気にしなくてもいいので、ゆっくり進める。

せっかくケルマンに来たのだから、ビザ延長で町の中央に出てきたついでに「チャーイハーネ・イェ・バキール」に行ってみることにした。

ケルマンのバザールの中にある「チャーイハーネ・イェ・バキール」は、この町を訪れる旅行者の殆んどが、このチャーイハーネをお目当てにしていると言っていいほど有名だった。中は意外に広く、数本の柱がドーム天井を支えてあり、全ての面にタイルで、幾何学模様がビッシリと装飾されている。壁際の席に腰掛けてチャーイを飲んでいると、まるで中世のイスラム世界を訪れたような気分になった。

ケルマンを出発してシラーズヘ向かう間には、大きな峠を二つ越えなければならなかった。バムを過ぎてからはバロチスタンのような強風は吹いていなかったが、やはり峠はこたえる。峠の途中で、日が暮れたので、斜面の岩陰に身を横たえて眠った。

翌朝、峠を越えると、塩湖が現れた。塩湖というものを見たのは生まれて初めてだった。湖全体が真っ白で、凍ったように見える。

「これが塩湖か」 「これが塩湖か」

僕は自転車を湖に乗り入れた。ベコベコとへこむが、歩けるし自転車も走ることができる。「これが全部塩の塊なんだから不思議なもんだ」と思った後、僕は、自分の常識で不思議だと決め付けていることに気がついた。

地球にとっては何でもないのだから、僕なんかが不思議に思ってもどうしようもないのだ。丁度、昼時だったので買っておいたツナの缶詰をライスにかけて食べた。日本で一人暮らしをしていた時にいつもそうやって食べていたので、懐かしい味がした。塩湖の眺めを独占しながら食事をして、贅沢な気分に浸った後、僕は再び、シラーズを目指して走り出した。

|